2024年 04月 25日

登録日本語教員や日本語教員試験に関するご質問にお答えします 第2回:勉強法について

日本語ジャーナル(通称:NJ)は、外国人に日本語を教える「日本語教育」に役立つサイトです。日本語教師や学習者のリアルな姿、日本語の教え方のノウハウ、検定試験や最新の本の情報、知っておきたい法律や行政の動きなど、幅広くかつ分かりやすくお伝えします。

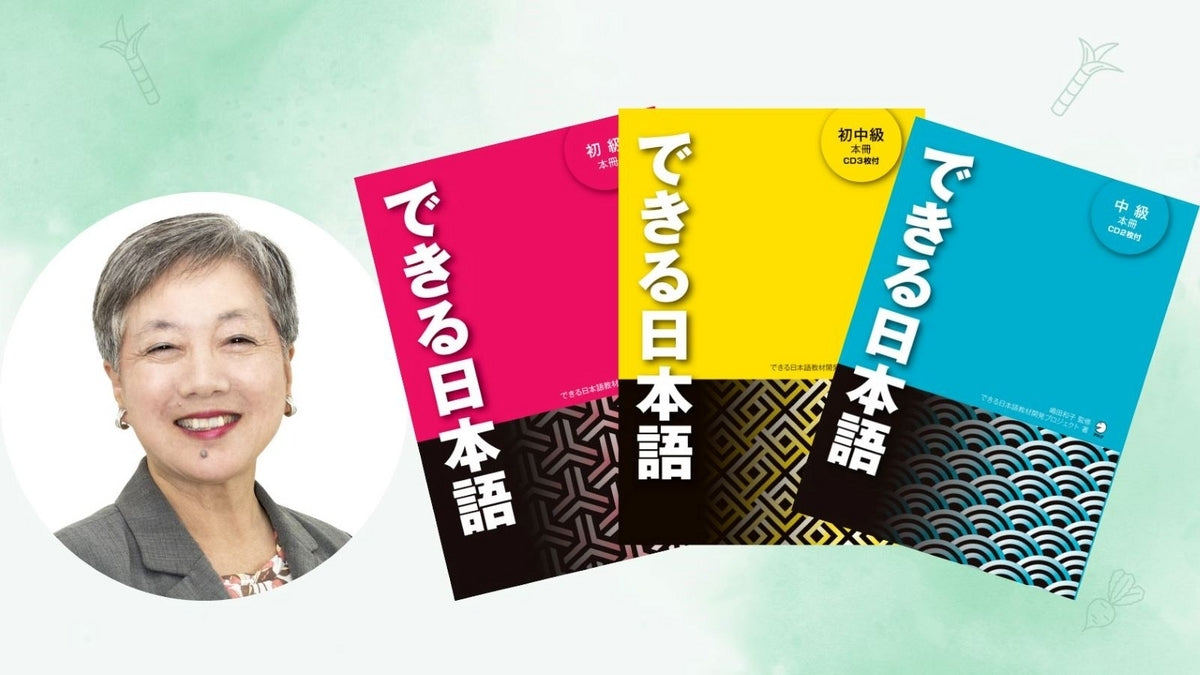

2011年に『できる日本語』第1弾が誕生してから12年経ちました。その間、多くの方が手に取り、実践してくださっていますが、いまだに評価についての質問が多く寄せられます。それは、『できる日本語』が目指していることを理解すること、また「評価とは何か」について理解を深めることで、「なんだ、そういうことだったのか!」と、すとんとご理解いただけると思います。そこで、「『できる日本語』を使った実践における評価」について、「日本語教育の参照枠」(文化審議会国語分科会)を引用しながら、3回シリーズでお伝えすることにしました。

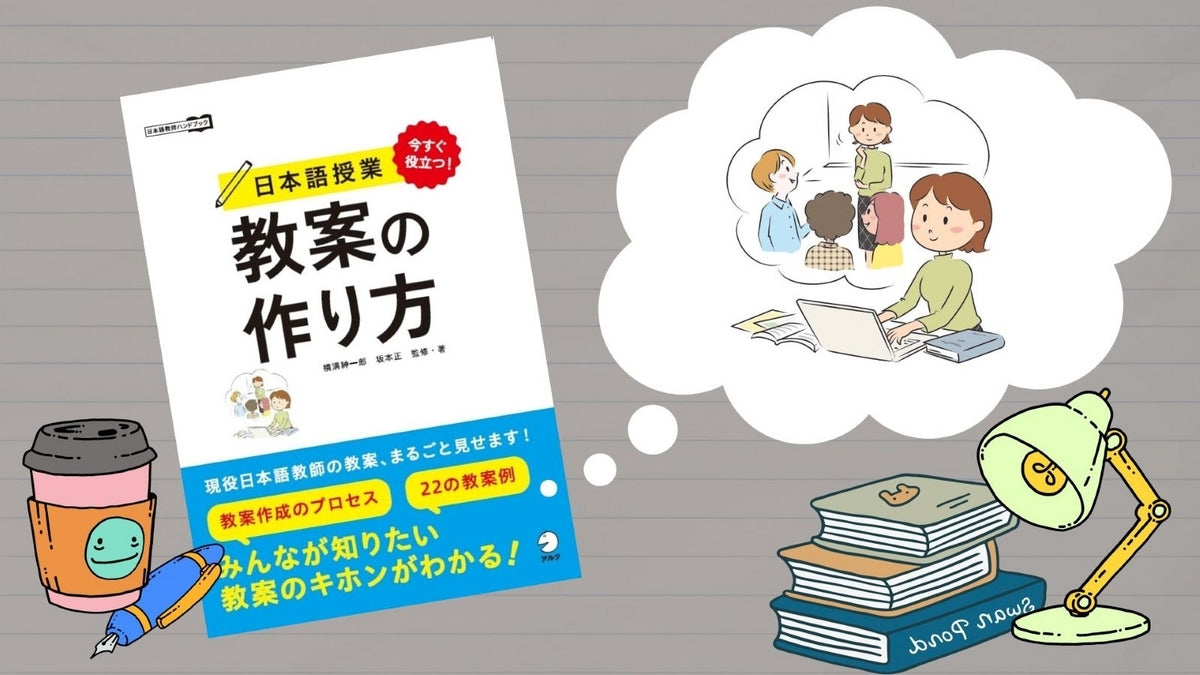

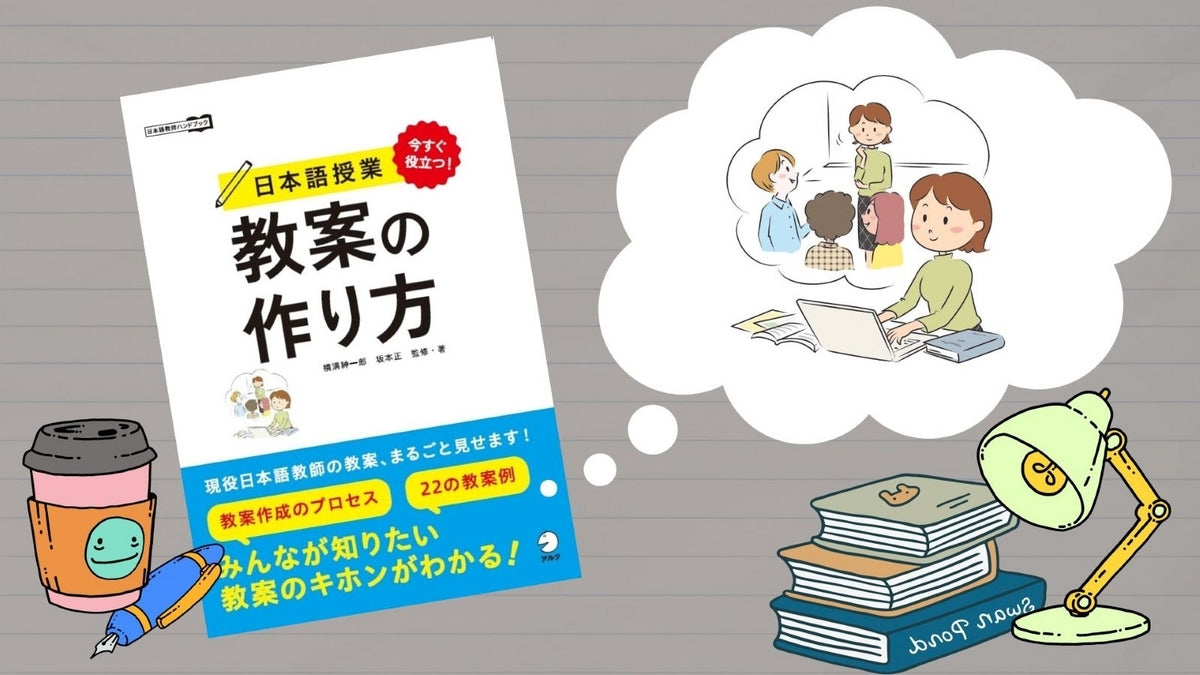

2016年に発売し好評を博した『日本語教師の7つ道具+(プラス) 教案の作り方編』が、シリーズの引っ越しを経て『今すぐ役立つ! 日本語授業 教案の作り方』(日本語教師ハンドブックシリーズ)としてリニューアルしました。担当編集者が感じたことや本書の特長についてお伝えしたいと思います。(編集部)...

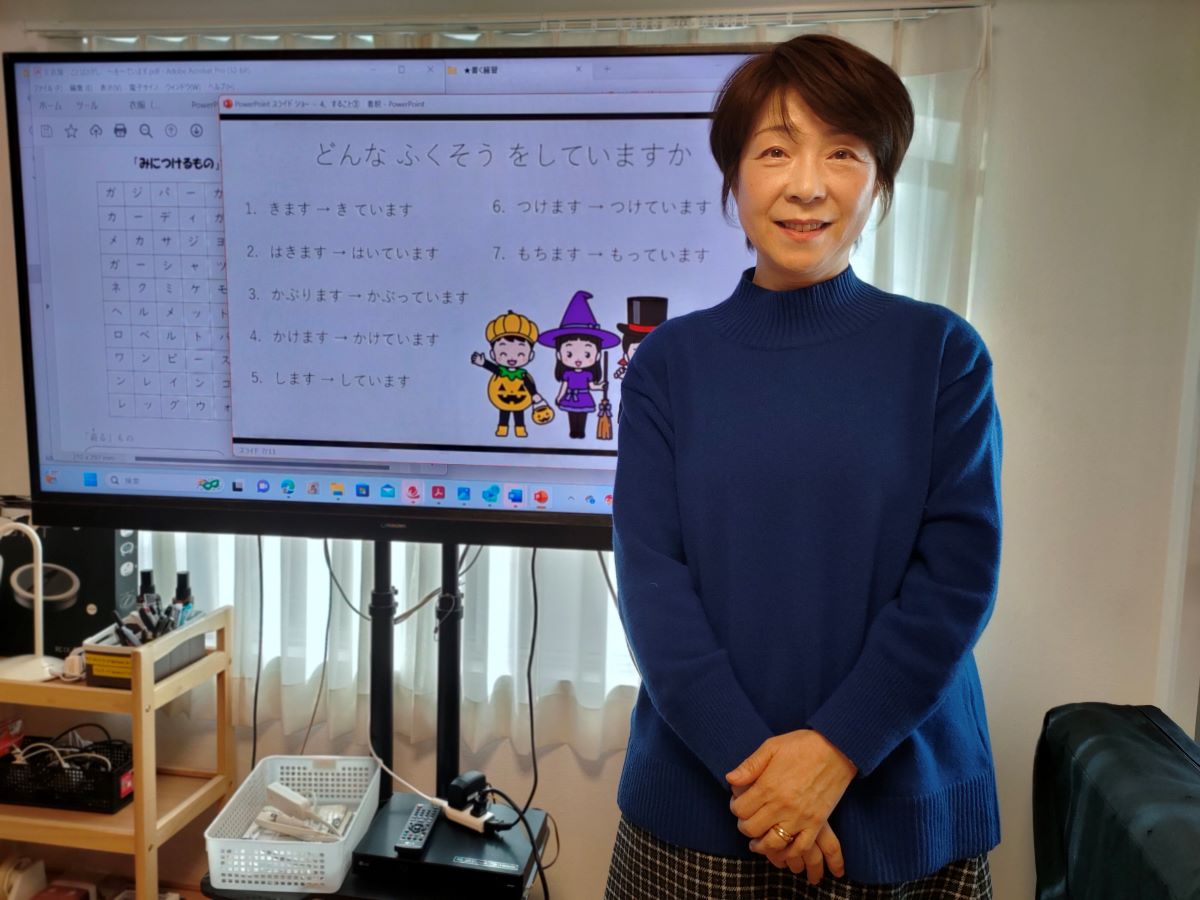

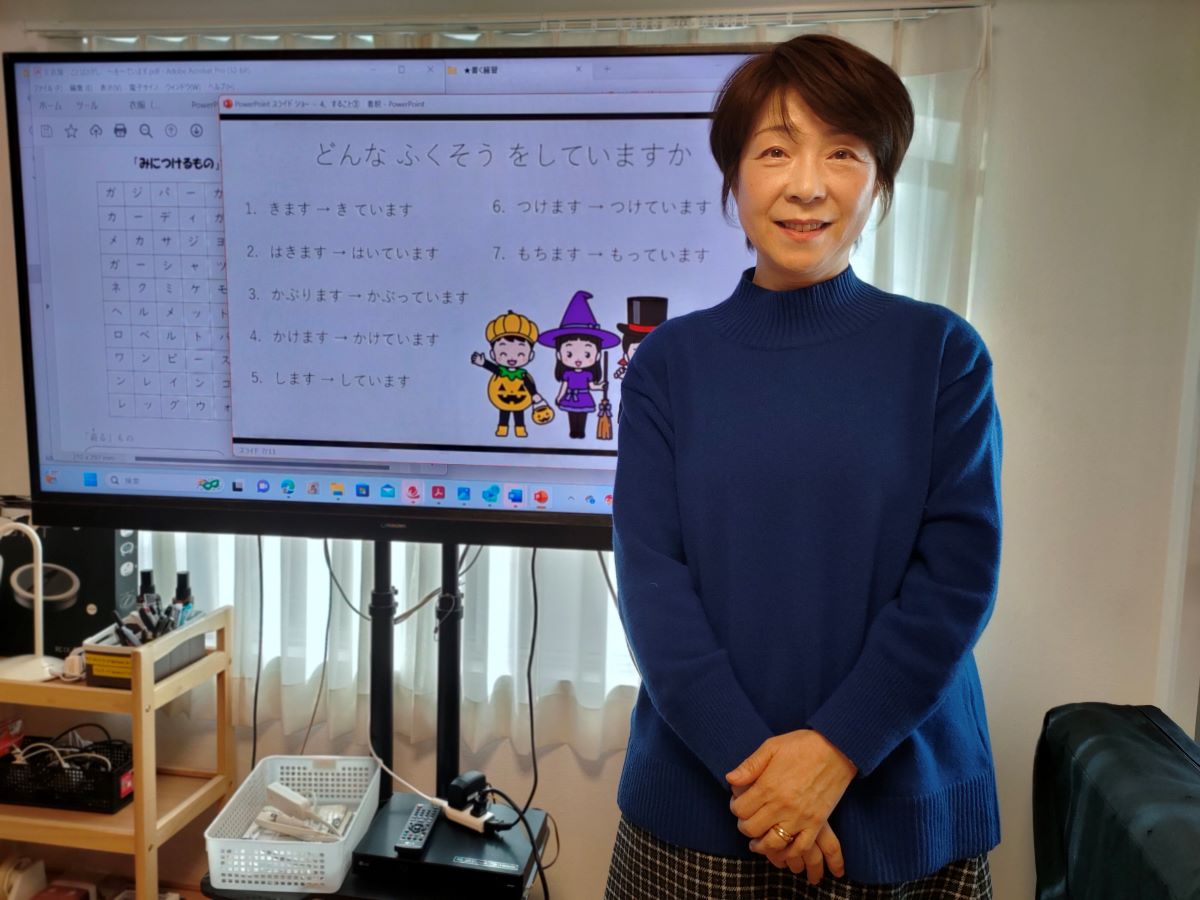

今回の「日本語教師プロファイル」では、大学の非常勤講師を続けながら、ご自分の日本語スクール「MARBLE」を立ち上げた宮田聖子さんをご紹介します。宮田さんは東京都江東区の江東国際交流協会(IAK)の理事も務め、子どもへの日本語教育や「やさしい日本語」の研修も行っているとのこと。スクールを立ち上げた理由や、これからのキャリアへの思いなどについてお話を伺いました。...

令和6年度日本語教員試験の実施日が発表になりました。また、昨年12月に行われた試行試験の問題の一部も公開されました。いよいよ、日本語教員試験の実施に向けて、さまざまなことが本格的に動き始めました。...

少しずつ暖かい日も増えてきたこのごろですね。2024年3月のセミナー情報をお届けします。3月にはアルク、スリーエーネットワーク、凡人社の3社が協力してお届けする日本語ボランティア向けセミナーを予定しています。『できる日本語』のスタートアップ講座も行います。その他、さまざまなセミナーをご紹介していますので、ご確認いただければと思います!...

2024年3月1日にトークサロン「学習者が来なくなった日本語教室、どう立て直す?-共生のまちづくりを目指す活動を通して見えてきたこと」がオンラインで開催されます。このトークサロンで話題提供を行う、北海道江別市の平田未季さんに、取り組みの背景をうかがいました。(深江新太郎)...

毎年7月と12月に日本国内を含む世界各地で実施されている日本語能力試験。2023年6月の応募者数が発表されましたが、その受験者総数はコロナ禍前の数字まで回復していました。その一方、応募者の内訳はコロナ禍前と大きく異なっていました。公表されているデータから日本語能力試験の応募者の動向を考えます。...