2024年 04月 28日

日本語教師プロファイル京谷麻矢さん―言語マイノリティのサポートを目指して

日本語ジャーナル(通称:NJ)は、外国人に日本語を教える「日本語教育」に役立つサイトです。日本語教師や学習者のリアルな姿、日本語の教え方のノウハウ、検定試験や最新の本の情報、知っておきたい法律や行政の動きなど、幅広くかつ分かりやすくお伝えします。

今回の「日本語教師プロファイル」では、大学の非常勤講師を続けながら、ご自分の日本語スクール「MARBLE」を立ち上げた宮田聖子さんをご紹介します。宮田さんは東京都江東区の江東国際交流協会(IAK)の理事も務め、子どもへの日本語教育や「やさしい日本語」の研修も行っているとのこと。スクールを立ち上げた理由や、これからのキャリアへの思いなどについてお話を伺いました。...

2024年最初の「日本語教師プロファイル」インタビューでは、東京都中野区にあるアクラス日本語教育研究所にお邪魔して、代表理事の嶋田和子先生にお話を伺ってきました。日本語教育界にとって一つの変革の年である今年、嶋田先生はどのようなお考えをお持ちか、是非お聞きしたいと思いました。インタビューは嶋田先生の思いとパッションの溢れるものとなりました。...

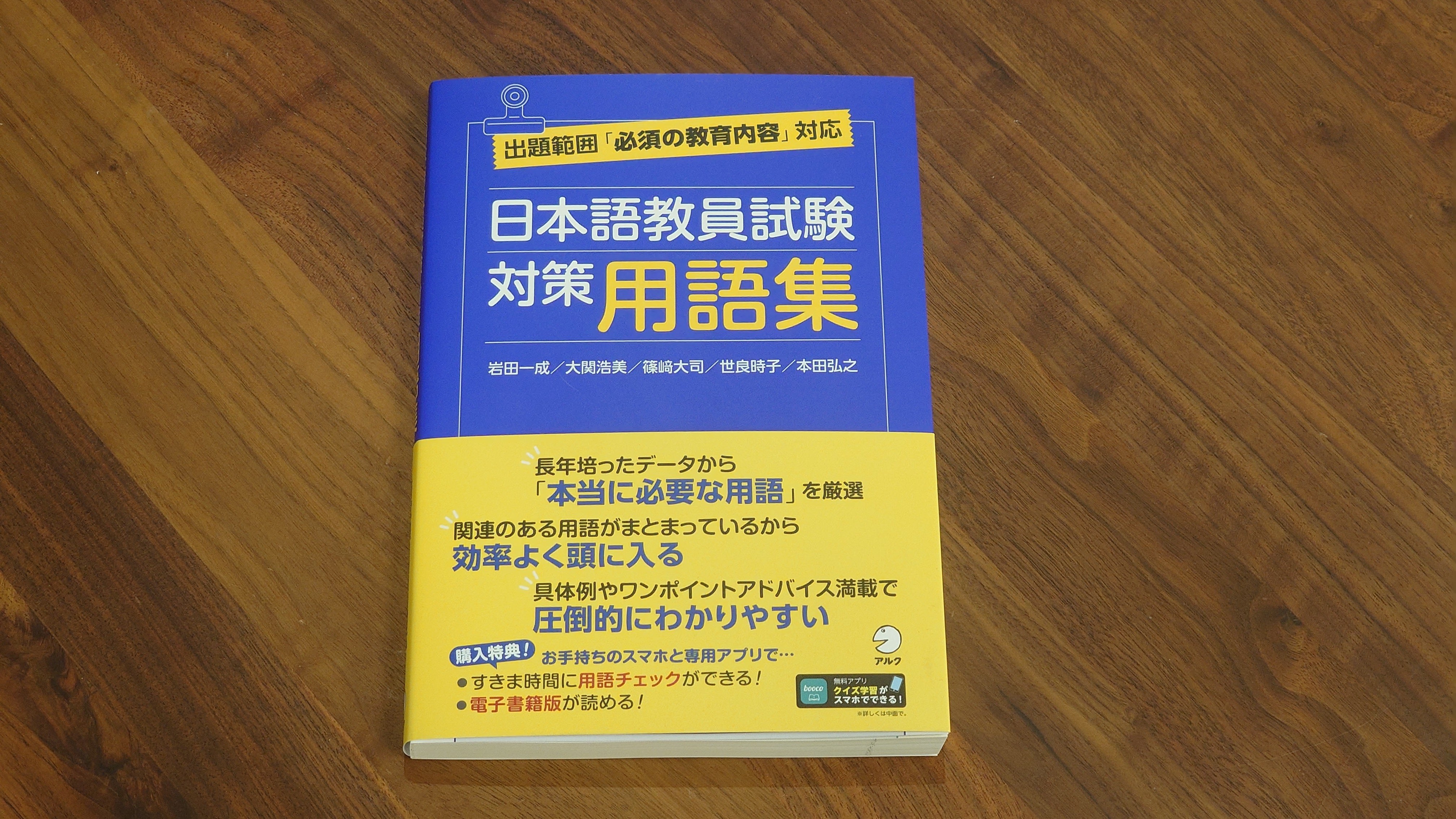

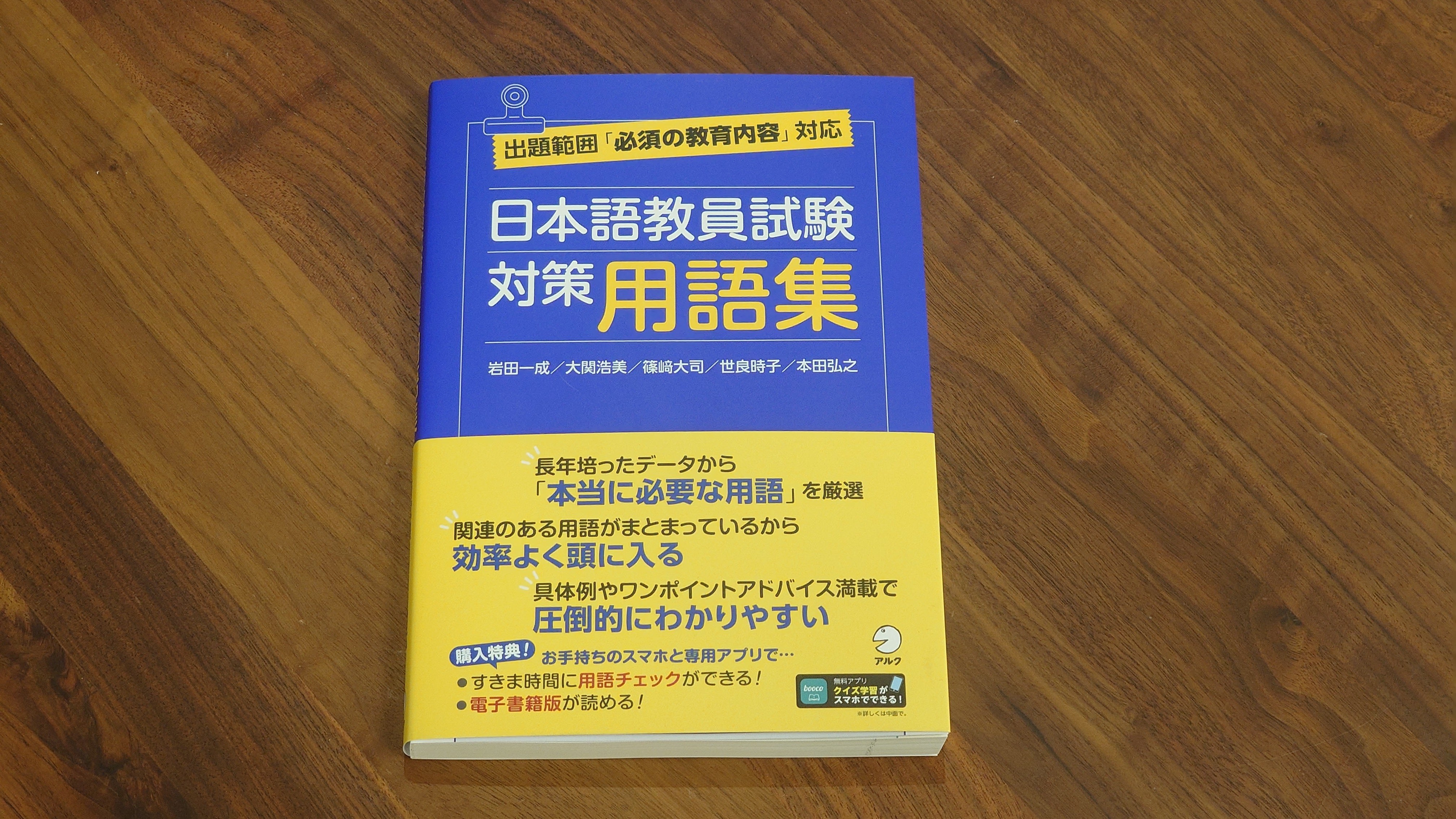

2024年は登録日本語教員の制度がいよいよ本格的に動き出す年です。登録日本語教員を目指す方は、今後のスケジュールを踏まえて、必要なアクションの抜け漏れがないように計画的に動いていく必要があります。ここでは、登録日本語教員に登録申請するための方法を、2023年末に公表された『登録日本語教員の登録申請の手引(文化庁国語課)』、以下「手引」をもとに、わかりやすくまとめておきます。...

日々のニュースで、その言葉を聞かない日がないというぐらい注目されている「生成AI」。社会のあらゆる面で広く普及し始めていますが、未だに敬遠している日本語教師は少なくないかもしれません。生成AIを使い始めるのは何となく敷居が高そうに見えますが、実は驚くほど簡単です。ここでは生成AIを使い始める方法と、実際に生成AIを使って日本語教育に関連してあれこれ聞いてみたことをレポートします。...

今回お話を伺ったのはECC日本語学院名古屋校の校長であり教務主任でもいらっしゃる速水希樹さんです。ご存じのように2023年5月に日本語教育機関認定法が成立し、2024年度から運用が開始されます。それに向けた対応等で大変お忙しい中、お時間を取っていただき現在の状況を伺うことができました。これまでのキャリアや、これから日本語教師になろうとする方へのアドバイスもお話しいただきました。(このインタビューは2023年12月4日に行われました。)...

フリーランス日本語教師として活躍中の小山暁子さんのコラムを全3回でお届けしていきます。『ビジネス日本語...

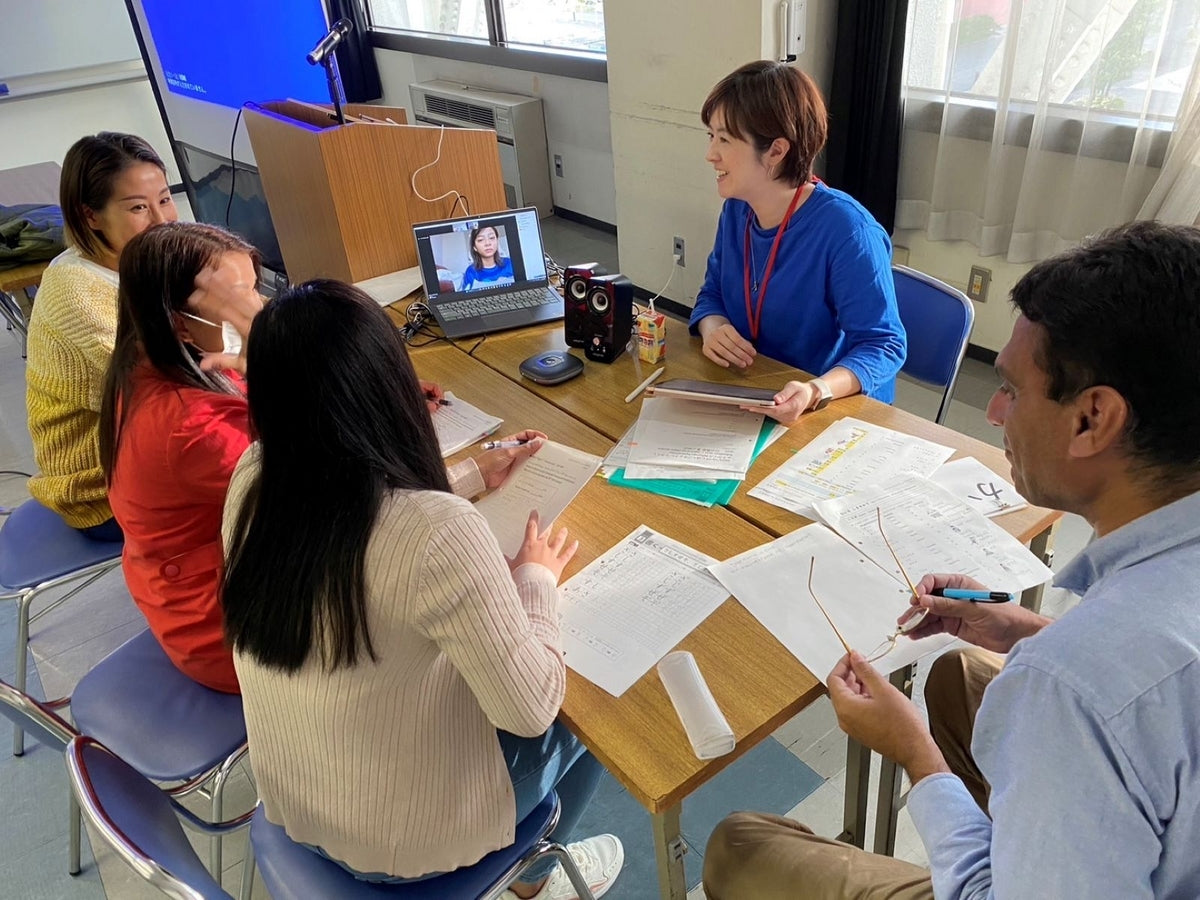

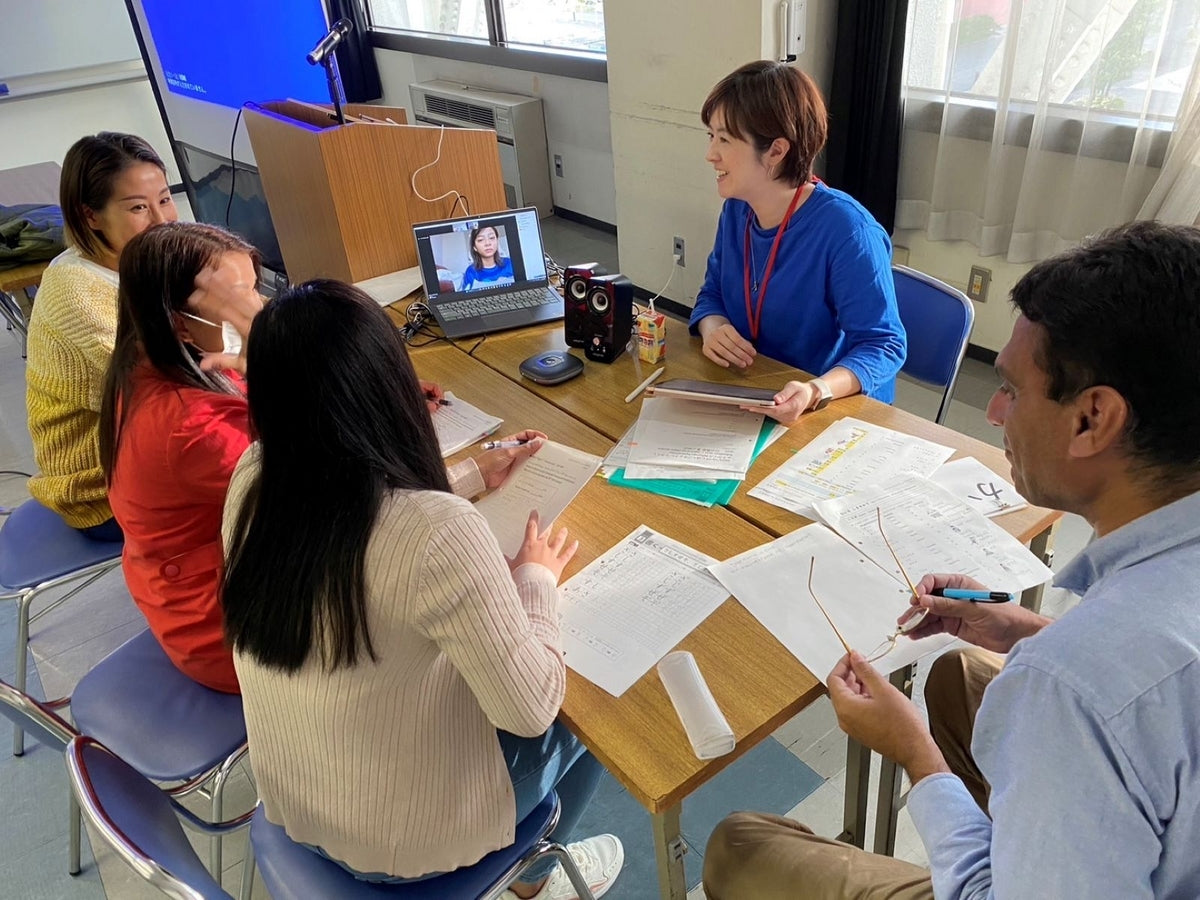

地域の日本語教育に携わる日本語教師が求められている現在。各地域で、日本語教師が未開拓の領域を切り拓き始めています。今回、福島県いわき市で、企業でのマネジメント経験をフルに生かして活動している日本語教師の下田まりこさんにお話をうかがいました。(深江新太郎/NPO多文化共生プロジェクト)...

以前「日本語教師プロファイル」でインタビューさせていただいたCHEERS代表の江崎由美子さんは名古屋市で、日本語教師が自習したり、本を調べたり、おしゃべりしたりできる場所「日本語教師の自習室」を運営しています。それは、市内でも昔ながらの街並みが残る那古野というエリアの一角、コワーキングスペースの中にありました。11月のある日曜日の夕方、「日本語教師の自習室」を訪れ、お話を伺ってきました。...

登録日本語教師の制度が動き始めるなど、日本語教師をめぐる社会状況が大きく変わってきています。この過渡期において、あらためて「日本語を教えるとはどういうことか」という原点を考えることで、私たちは何をすべきかが見えてくるのではないでしょうか。細川英雄さんへのインタビューを通して、「ことばを教える」ことの本質を考えます。(深江新太郎/多文化共生プロジェクト)...

フリーランス日本語教師として活躍中の小山暁子さんのコラムを全3回でお届けしていきます。『ビジネス日本語...

地域の日本語教育に携わる日本語教師が求められている現在。各地域で、日本語教師が未開拓の領域を切り拓き始めています。今回、鹿児島県霧島市で「きりしまにほんごきょうしつ」を立ち上げ、活動している日本語教師の本田佐也佳さんに、インタビューを行いました。(深江新太郎)...

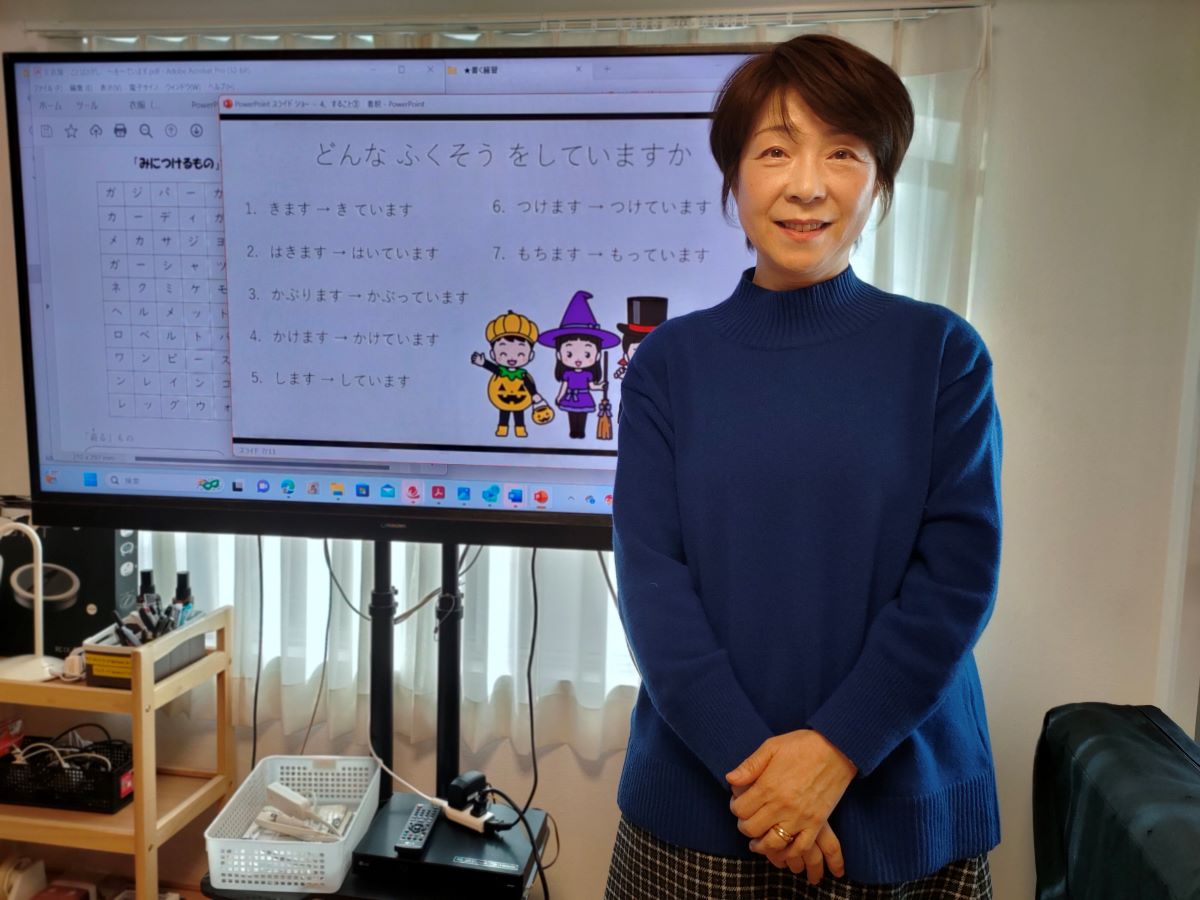

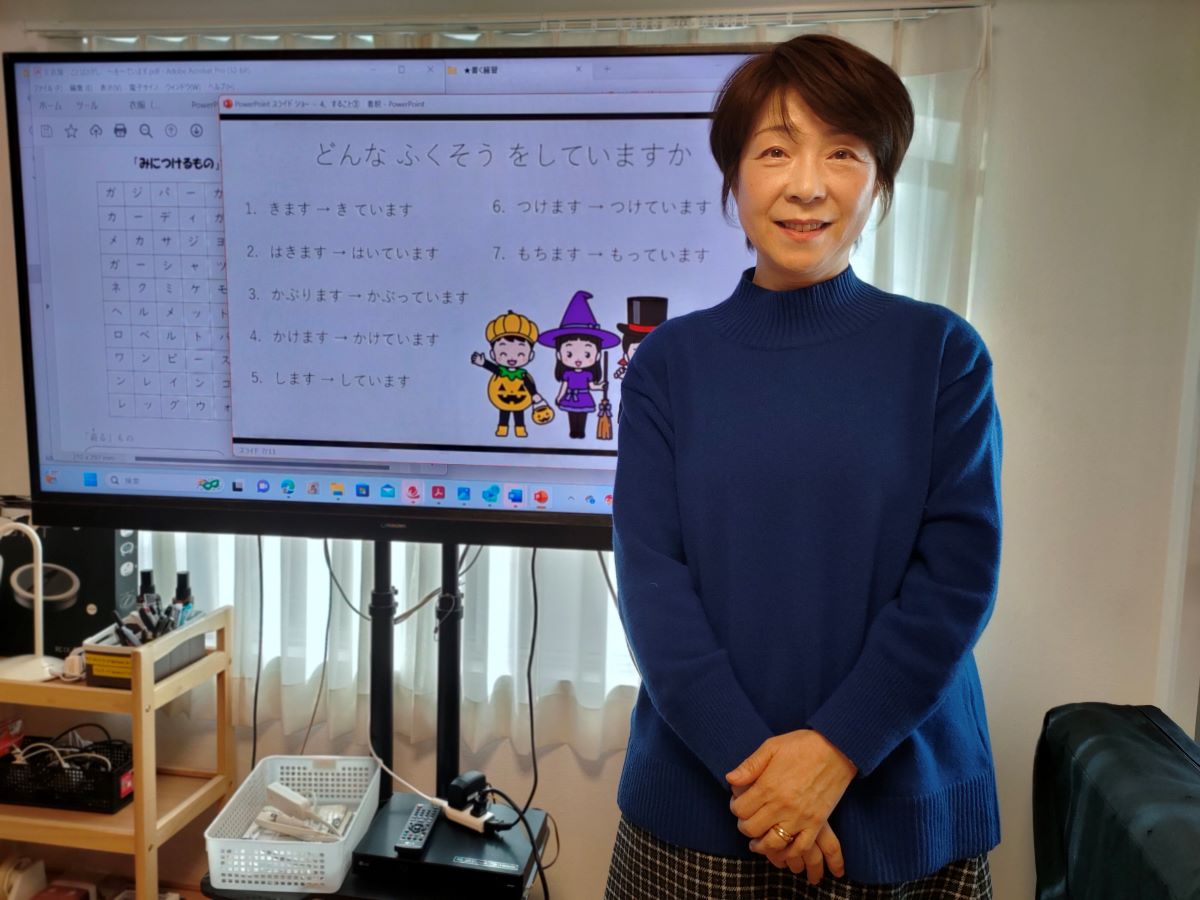

今回「日本語教師プロファイル」でご紹介するのは、オンライン日本語プライベートレッスン事業Waka...

フリーランス日本語教師として活躍中の小山暁子さんのコラムを全3回でお届けしていきます。2023年9月に発売したご著書『ビジネス日本語...

今回の「日本語教師プロファイル」は、神田外語大学講師の加藤林太郎さんの登場です。加藤さんは共同で主宰される「糧ラボ」の活動や、Twitter(現X)での発言でご存じの方も多いかと思います。加藤さんにこれまでの歩みだけでなく、日本語教育機関の認定制度や日本語教師の国家資格化によって大きく変わろうとしている日本語教育界への思いも伺いたく、ZOOMでインタビューさせていただきました。...